什么是打油诗有什么特点(一般有几句来源是什么)

- 网站运营杂谈

- 2024-08-19

- 496

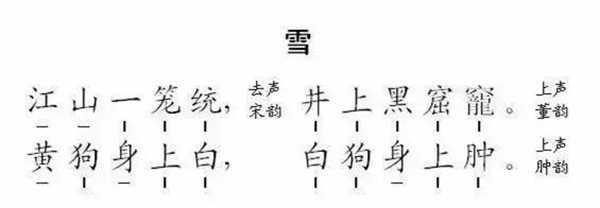

打油诗如一丛五彩缤纷的小花,长期以来开放在历代文坛最不显眼的角落,盛开并传播在广大人民群众以及文人学士的口头与笔端。自从唐代一位只留姓氏的张打油做了一首《雪》:...

打油诗如一丛五彩缤纷的小花,长期以来开放在历代文坛最不显眼的角落,盛开并传播在广大人民群众以及文人学士的口头与笔端。自从唐代一位只留姓氏的张打油做了一首《雪》:

此诗遂成打油诗之鼻祖。打油诗问世至今约一千四百年中,它在达官贵人轻蔑的目光中,在高雅鸿儒冷嘲热讽中,在文人学士自谦否定中,逐渐成长发展起来。可以肯定地说,唐代伟大诗人李白脍炙人口的乐府诗《静夜思》能吟咏的人固然不少,却未必比得上能朗诵“江上一笼统”的人多。

提到打油诗,往往有人不屑一顾地说:俚俗粗野。这实在是一种偏见,我们赞赏咖啡,就一定要贬斥大蒜吗?

1

唐以来的漫长岁月中,打油诗虽然出现了一些糟粕的东西,但瑕不掩瑜,曾产生了不少内容健康、成情成趣、富有新意的好作品。它来源于生活,植根于群众土壤中,不作无病呻吟,直接反映了人民群众的欢乐与痛苦、喜爱与憎恶、希望与要求,它同人民群众息息相关,具有深刻的人民性和广泛的群众基础。

在打油诗发展过程中,不少文人学士也相继制作了许多好的打油诗,或诙谐戏谑,疾民所话,或欣喜高歌,爱民所爱,同民间无名诗人的打油诗合为一壁,相得益彰,推动了打油诗创作在内容和形式方面的发展和变革。然而文人的诗作有的仿效俚语,保留“油”味,有的保留文言,搀进“油”味。打油诗如果没有“油”味,否则又怎么能荣获此芳名呢?

语言俚俗,富于风趣,“油”味横生是打油诗的一个明显特点。打油诗的“油”,在于能引田间地里、街头巷尾的俚语习俗入诗,使诗歌语言表达别开生面,人们读着亲切新鲜,即便是一个目不识丁的文盲听别人诵读,也能很快地领会诗歌大意。张打油的诗,今天我们向从未听过的人诵读,那他必定先是开心一笑,随后指出说的是天下大雪时情景,只不过有些夸大。“江上一笼统”,“笼笼统统”分辨不清,的确抓住下雪时长空同大地浑然皆白的特征,而这种景色一定是大雪。后三句则运用井、黄狗、白狗进一步写出近处景象,用来印证漫天风雪。这“笼统”、“窟窿”、黄狗的“白”、白狗的“肿”,都是俚话常用的语词,爱打的比方,既通俗易懂,又调皮诙谐,令人觉得“油”味顿生。这便构成了一种独特的诗风。

而这种独特的诗风,则又是同诗中富于风趣的语言联系在一起的。确乎一切文学作品中讪笑幽默、冷嘲热讽的话语全都可以融汇于这类诗中,更使“油”味浓烈,妙趣无穷。朱元璋的“鸡叫一声撅一撅”,唐伯虎的“一上一上又一上”,徐文长的“一堂吊客贺新郎”,鲁迅的“我只有‘而已’而已”,郭沫若的“口水流来万丈长”,仅止一句便能显出“油”味来。有的则要两句,有的从全诗才能显现出,有的又须同整个事件联系方能会意出诗中“油”味。文映江《咏针诗》后两句“眼睛生在屁股上,只认衣裳不认人”。它的“油”味在于语意双关,明的说针,暗里骂某些以衣冠取人的势利小人。而张献忠《咏慈恩塔》则要读罢全诗方悟“油”味:

好大慈恩塔,又高又海大。

要是倒下来,地都着一下。

“油”在粗俗浅露中,使人无端地骇了一大跳,但单独一二句并不显其气魄。再如安禄山的:

樱桃一篮子,半青一半黄。

一半与怀王,一半与周贽。

诗情浅露,连韵也未照顾到。原来安禄山有一个固执的看法:儿子安在绪就是比周贽高一等,在诗中理所当然要摆在周贽前边,管它押韵还是不押韵哩!读了整个故事,刚愎自用、蛮横专断的安禄山的形象便了然于心了,“油”味当然也横溢于纸了。用语的“油”,表现的“油”,当是打油诗的必具风格。集民间俚语与文官话、更兼古今妙语之大成,是打油诗的特点,也是它的优点。

2

铺陈其事,直抒胸臆,是大众最习惯的表达方式,反映在诗作里便顺乎自然,如行云流水,质朴自然,宛然粗磨碧玉。陈毅的打油诗:

我陈毅,请年饭。

请的都是庄稼汉。

先来一支太古烟,

再开几听牛肉干;

莫客气徕,

都是东条英机帮我们会的餐!

诗语如素,质朴无华,一气呵成,文意畅达,表现了一位胸有雄兵百万的无产阶级将帅的胜利豪情和必胜信心,自然是作者诙谐达观性格的反映。打油诗的这个特点我们不应忽视。

人们喜爱打油诗,历时不衰,其中还有一个重要的原因就在于它富于智慧,机变敏捷。周渔璜“碧波洞联诗”故事说:一个自命江南才子的书生,根本没有把身为江南主考的周渔璜放在眼里,当周面吟起诗来,却只吟出两句:

一窝两窝三四窝,

五窝六窝七八窝。

思绪戛然而止,再也不能接下去。周渔璜顺势接着道:

九窝十窝都是燕,

凤凰何少尔何多 ?

四句联成整体,天衣无缝。周的联诗文思敏捷,告诫教训全织其间,“油”味汪汪而出,彼时彼地再恰当不过了。像这样闪烁着智慧火花的诗句,能给人启迪,人们怎么能不喜爱呢?

又如宋湘读无字祭章的故事说:乾隆后期,皇太后逝世,宋湘参加京城祭奠仪式,当祭奠开始时别人才叫他去读祭章,给他的却是一张白纸,宋湘急中生智,立时编就,“读”道:

东边一朵云,西边一片月,

南边一枝梅,北边一堆雪。

云散雪消,花残月缺,

天子悲哀,士民泣血!

好歹对付过去了。所言得体,机变敏捷,因而被人传为佳话。打油诗,从语言中显出智慧,从对话中显露智慧,从文思机变中显现智慧,使人觉得在当时当地简直无可更换,这便是智慧的成功之作,虽然它或许还有明显的瑕疵。智慧锋芒毕露,文思敏捷机变,读之成情成趣,这可以说是打油诗的一个显著特征吧。

由此看来,打油诗不是里巷俗语的堆砌,也不是以假痴不癫的噱头兴味为趣,它是诗,是有其独特风格的诗。因此,打油诗也不容易写作,写得好,也很值得欣赏。

打油是诗。不言而喻,对于它也应像对其它诗歌一样有相似的要求,如语言精练,生动形象,这才更有利于它的普及和提高。

“诗言志”,打油诗亦然。言志之打油诗,比比皆是。

3

张打油没有做过轰轰烈烈的事业,仅因一首别具一格的俚俗诗得以稗史留名,而此种俚俗诗的出现并不止是唐代,当上溯到西汉,乃至更早时间。大家熟悉的汉高祖《大风歌》:

大风起兮云飞扬,

威加海内兮归故乡,

安得猛士兮守四方。

也是俚语写作的诗歌,只不过无人叫它打油诗罢了。其实又何尝不是呢?

张良是刘邦的谋臣,传说他写过一首诗:

皆言天更高,人心比天高。

清水作酒卖,还嫌猪无糟。

蜀北陈仓附近有香酒溪,传说汉高祖刘邦同张良从那儿经过,见一老人在泉边愁苦闷坐。刘邦问老人,老人答生活窘迫无以为炊,刘邦指着清清泉水说是酒,叫他汲去卖。老人尝一下果然是酒,因此这地方人们便称此溪为香酒溪。后来,高祖同张良又路过此处,老人喜气扬扬,刘邦问他生活怎么样,老人回道:“无糟喂猪!”张良大为感慨,因作此诗。诗讽刺贪婪者,得寸进尺,欲望简直无法满足。这同张打油诗有近似处,五言四句,俚俗易懂,富于幽默。此诗是比较成熟的五言诗,后人伪托的可能性极大,又源于民间传说,本不足信。

那么,西汉长安歌谣《城中谣》,则是确实的,有据可查的:

城中好高髻,四方高一尺。

城中好大眉,四方且半额。

城中好广袖,四方全匹帛。

诗里说京城的时装往往被各地仿效而且加甚,比喻上行下效,“改政移风,必有其本”。我们为什么不可以说它是打油诗呢?它五言六句,全诗构成诙谐幽默情调,使人发笑,有些“油”味,其表现手法比起张打油来,尚且略差一筹。

南北朝时,南朝陈亡于隋之际,流传着“破镜重圆”的故事,说的是徐德言同妻子乐昌公主(陈后主之妹)在陈亡之时,夫妻相约各执铜镜半面,以为失散后寻找的信物。果然,饱受颠沛流离之苦的徐德言后来赶到京城,凭着半面铜镜寻到了妻子下落。其时乐昌公主已落入越公杨素家中,杨素知道后,颇为同情。于是召见徐德言,把乐昌公主还给他,又置酒为夫妇送行。酒间杨素令乐昌公主作诗,公主诗云:

今日何迁次,新官对旧官。

笑啼俱不敢,方验作人难。

公主即席赋成的五言诗,感情真挚,道出一个女子当时当地所处的惶恐处境与尴尬心情。夫妻团圆本应当高高兴兴,又担心因此而得罪主人生出变故,所以结尾只好慨叹“方验作人难”了。要说它是打油诗,并没有什么不妥之处,浅显明白,朴素无华,细细琢磨,“油”味十足,诙谐自喻,自我解嘲,谁也不用得罪。

任何一种文学样式的形成与出现绝不会是偶然为之,必定有踪迹可寻。显而易见,打油诗的问世,汉魏六朝早有此诗风,民间诗人同文人学士创作之涓涓细流到唐代已汇成长长流水,使张打油来个“心有灵犀一点通”。这委实是一个了不起的功劳,难怪后人要把他尊奉为打油诗的鼻祖了。