飞机硬着陆和软着陆的区别 航空专家来解答

- 网站运营杂谈

- 2025-07-17

- 16

飞机硬着陆和软着陆的区别:航空专家来解答大家好呀!今天咱们来聊聊一个挺有意思的话题——飞机的硬着陆和软着陆。作为一个经常坐飞机的人,我一直对这两个概念有点模糊,直到近请...

飞机硬着陆和软着陆的区别:航空专家来解答

大家好呀!今天咱们来聊聊一个挺有意思的话题——飞机的硬着陆和软着陆。作为一个经常坐飞机的人,我一直对这两个概念有点模糊,直到近请教了一位航空专家朋友,才算是搞明白了。下面我就把学到的知识用轻松的方式分享给大家。

什么是硬着陆和软着陆?

简单来说,硬着陆和软着陆描述的是飞机降落时的"温柔程度"。想象一下你从椅子上跳下来,如果膝盖弯曲缓冲得好,就是"软着陆";如果直挺挺地落地,那就是"硬着陆"了。

在航空术语中:

1. 软着陆:飞机以较小的垂直速度和较平缓的角度接触跑道,乘客几乎感觉不到明显的冲击

2. 硬着陆:飞机以较大的垂直速度和较陡的角度接触跑道,会产生明显的"砰"的一声和震动感

为什么会发生硬着陆?

听完专家的解释,我才知道硬着陆不一定是飞行员技术不好造成的。实际上有很多因素:

1. 天气条件:强侧风、乱流或低能见度都会增加降落难度

2. 飞机重量:较轻的飞机更容易被风吹动

3. 跑道长度:短跑道需要更陡的下降角度

4. 紧急情况:有时候为了尽快着陆而采取更直接的降落方式

我朋友告诉我,现代客机的设计其实能够承受相当大的着陆冲击,所以偶尔的硬着陆通常不会对飞机结构造成损害。

软着陆就一定好吗?

这个问题特别有意思!我以前一直以为软着陆才是好的,但专家说其实不然。

适度"硬"一点的着陆在某些情况下反而是更安全的:

1. 湿滑或结冰跑道:需要一定的冲击力帮助轮胎获得足够摩擦力

2. 短跑道:确保飞机能在有限距离内停下

3. 强风条件:防止飞机被吹离跑道中心线

不过,过度硬着陆确实会增加起落架和机身结构的负担,长期来看可能影响飞机寿命。

飞行员如何控制着陆软硬?

专家给我详细解释了飞行员控制着陆的几个关键点:

1. 下滑道控制:保持正确的3度下滑角度

2. 速度管理:保持适当的进场速度

3. 拉平操作:在接近跑道时平缓拉高机头

4. 油门控制:适时调整发动机推力

| 飞机类型 | 典型着陆速度(km/h) | 理想下降率(英尺/分钟) |

|---|---|---|

| 小型螺旋桨飞机 | - | - |

| 窄体客机(如737) | - | - |

| 宽体客机(如747) | - | - |

乘客如何感受着陆质量?

作为经常坐飞机的乘客,我总结了几点判断着陆质量的个人经验:

1. 听觉:软着陆通常只有轻微的"沙沙"声,硬着陆则有明显的"砰"声

2. 触觉:软着陆时屁股几乎感觉不到震动,硬着陆则会有明显的"颠簸"

3. 视觉:观察机翼的上下摆动幅度,平稳着陆时摆动很小

4. 物品状态:软着陆时小桌板上的水杯几乎不动,硬着陆则可能溅出水来

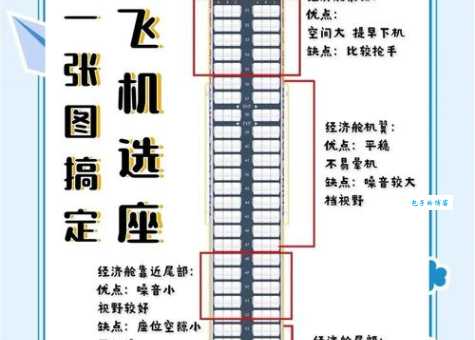

不过专家提醒说,乘客的感受有时会有偏差,因为坐在飞机不同位置(如前部或后部)对着陆的感知会有所不同。

硬着陆的危险性

虽然现代飞机设计很坚固,但极端硬着陆确实可能造成

1. 可能导致起落架损坏

2. 可能造成机身结构应力损伤

3. 在极罕见情况下可能导致轮胎爆裂

4. 可能触发客舱氧气面罩脱落(虽然这更多是预防措施)

不过大家不必过度担心,飞行员都经过严格训练,而且每架飞机都有严格的维护检查程序。

航空公司的标准

我好奇地问专家,航空公司对硬着陆有没有明确标准。原来确实有:

1. 大多数航空公司定义超过2.0G的垂直加速度为硬着陆

2. 超过2.6G的着陆通常需要特别检查

3. 每次着陆数据都会被记录和分析

4. 频繁硬着陆的飞行员可能需要额外培训

有趣的是,不同航空公司对"可接受"的着陆硬度标准可能略有不同。

个人飞行经历分享

说到这个话题,我不禁想起自己的一次飞行经历。那是在一次台风边缘的飞行,降落时飞机剧烈摇晃,砰"的一声重重落在跑道上,整个机舱都响起一片惊呼。当时我紧张得要命,但现在明白了那其实是飞行员在恶劣天气下的正确操作。

相反,有一次在晴空万里的天气里,降落时轻柔得我都没意识到已经接地了,直到听到轮子滚动的声音才发现。这两种极端体验让我对飞行员的技艺肃然起敬。

如何应对硬着陆?

对于像我这样有点飞行焦虑的乘客,专家给了几个建议:

1. 系好安全带:这是重要的,无论何时在座位上都要系好

2. 保持冷静:现代飞机设计能承受很大冲击

3. 观察乘务员:如果他们都镇定自若,说明情况正常

4. 不要过早起身:等飞机完全停稳再解安全带

记住,大多数感觉"很硬"的着陆其实都在安全范围内。

总结

通过这次学习,我明白了硬着陆和软着陆各有其适用场景,都不是的好或坏。飞行员会根据具体条件选择合适的降落方式。作为乘客,我们重要的是信任专业人员的判断,保持放松的心态。

你经历过印象深刻的飞机着陆是怎样的?是温柔得像羽毛落地,还是让你忍不住抓紧扶手的硬着陆?欢迎分享你的飞行故事!