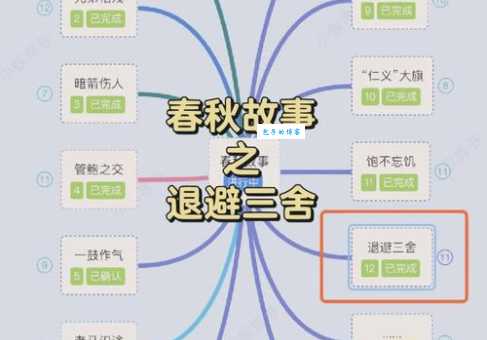

“退避三舍”的三舍距离到底是多少?历史典故与现代换算

- 网站运营杂谈

- 2025-04-16

- 179

哎,近被这个问题给绕晕了!“退避三舍的三舍到底有多远?” 这标题看着挺简单,结果查资料查得我头都大了。说真的,一开始我以为这很简单,不就是九十里嘛,百度一下...

哎,近被这个问题给绕晕了!“退避三舍的三舍到底有多远?” 这标题看着挺简单,结果查资料查得我头都大了。说真的,一开始我以为这很简单,不就是九十里嘛,百度一下不就完事了?但越查越觉得这事儿没那么容易说清楚。

咱们得搞清楚这“舍”是个啥玩意儿。可不是你家客厅里放的三张沙发那么简单。古人行军打仗,走累了就得找个地方扎营休息,这三十里路程的营地,就叫一“舍”。所以,“三舍”就是三个三十里,也就是九十里。这听着挺明白,但问题是,这“里”也不是咱们现在用的公里啊!

古时候的度量衡那可是五花八门,跟现在可不一样。你要是去查资料,能找到各种各样的说法,哪个年代用哪个标准,搞得我脑壳疼。有人说周代一里是415.8米,那三舍就是37422米,差不多37公里。还有人说,根据当时的地理环境和实际情况,这“舍”的距离可能还会有变化,没个准数。

所以说啊,这“退避三舍”里的“三舍”,还真没个固定答案。你要是较真儿,可能得写篇论文才能说清楚。不过,我觉得吧,咱们也不用太较真儿。这成语流传了几千年,它表达的意思比具体的距离更重要。

你想啊,晋文公为了避免和楚军冲突,主动后撤九十里,这得有多大的魄力!这可不是简单的退一步海阔天空,而是实打实的战略撤退,这需要多大的勇气和智慧啊! 他这可不是为了怕楚国,而是为了大局着想,用战略上的让步换取更大的胜利。

你看,这成语的关键点在于“退避”,在于“避免冲突”。它体现的是一种大度、一种智慧,一种为了大局而牺牲小我的精神。你非得纠结这九十里到底是多少公里,反而显得有点刻舟求剑了。

其实,这就像咱们生活中的一些事情一样。有时候,退一步,海阔天空,这比硬碰硬要划算得多。当然,这可不是让你一味的退让,而是要学会权衡利弊,在适当的时候选择让步,这才是“退避三舍”真正的精髓。

举个例子,我跟隔壁老王家因为停车位的事儿差点吵起来。本来嘛,我停车位就在他家门口,但他家也经常把车停在我车位旁边,弄得我进出都不方便。我就想跟他理论理论,但他脾气也不好,我俩要是吵起来,那可就尴尬了。

后来我想想,算了,退一步,海阔天空。我就主动跟他聊聊,说咱们都互相体谅体谅,尽量错开时间停车。结果,老王也挺爽快,说以后尽量注意,没事儿的时候还帮我看着点我的车。你看,这事儿不就解决了嘛!

再比如,我写稿子的时候,有时候编辑会提一些意见,我一开始可能觉得不妥,想跟他辩论辩论,可后来想想,算了,这稿子终还是要他来审核,何必跟人家对着干呢?我认真思考他的意见,修改稿子,结果稿子写得更好,效果也更好了。

所以啊,这“退避三舍”,它不仅仅是一个成语,更是一种处世哲学。关键是理解它背后的精神,而不是死抠字面上的意思。当然,了解一下历史背景,知道这“三舍”大概是个什么距离,也是很有意思的。

咱们来总结一下,方便大家理解,我做了个

| 说法 | 三舍距离(公里) | 个人理解 |

|---|---|---|

| 周代一里=415.8米 | 约37.4 | 比较精准的换算,但古代度量衡并非一成不变 |

| 现代通俗理解 | 90里≈45公里 | 方便理解的近似值 |

| 成语精髓 | 不确定,但侧重“退让”和“智慧” | 更重要的是其蕴含的策略和处世哲学 |

你看,这“三舍”的距离虽然难以精确,但它所体现的智慧却历久弥新。 这就像咱们人生的道路一样,有时候绕个弯,反而能走得更远。

那么,你觉得在生活中,还有哪些情况适合运用“退避三舍”的智慧呢? 你又是如何理解“退避三舍”这个成语的呢? 我很想知道你的想法!