焉得虎子的上一句揭秘 很多人都不知道的完整典故

- 网站运营杂谈

- 2025-07-19

- 20

焉得虎子的上一句揭秘:原来我们都记错了半句经典大家好呀!今天咱们来聊一个特别有意思的话题——"焉得虎子"的上一句到底是什么?说实话,我以前一直以为&...

焉得虎子的上一句揭秘:原来我们都记错了半句经典

大家好呀!今天咱们来聊一个特别有意思的话题——"焉得虎子"的上一句到底是什么?说实话,我以前一直以为"不入虎穴,焉得虎子"就是完整的说法,直到有一天被朋友纠正,才发现原来自己记错了这么多年!这感觉就像突然发现"床前明月光"后面不是"是地上霜"一样震惊(开个玩笑)。

这个成语到底出自哪里?

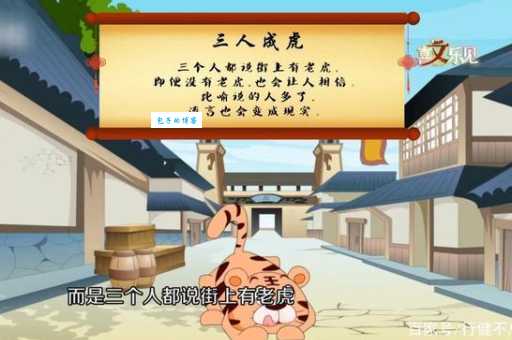

先给大家科普一下,"不入虎穴,焉得虎子"这个成语其实出自《后汉书·班超传》。讲的是东汉时期著名军事家班超出使西域的故事。当时班超带着36个勇士要去搞定匈奴使者,部下们都觉得太危险了,班超就说出了这句千古名言。

不过重点来了!原文中班超说的其实是:"不入虎穴,不得虎子。"是不是感觉有点不一样?后来在流传过程中,慢慢演变成了我们现在熟知的"焉得虎子"版本。

为什么会出现这种变化?

这个问题特别有意思。我查了一些资料,发现语言演变真的是个神奇的过程。"不得"变成"焉得"主要有两个原因:

1. 语气加强:"焉"在古代汉语中是个问代词,用在这里让整个句子更有气势,更像是在说"不进入虎穴,怎么可能得到虎子呢?"

2. 平仄考虑:从音韵学角度看,"不入虎穴,焉得虎子"读起来比原版更顺口,平仄更协调。

你看,连成语都在与时俱进地调整自己呢!

那些年被我们记错的经典

说到记错经典,我发现这种情况还真不少见。下面给大家列几个常见的"记忆偏差":

| 你以为的 | 实际上的 | 出处 |

|---|---|---|

| 无毒不丈夫 | 无度不丈夫 | 《增广贤文》 |

| 三个臭皮匠,顶个诸葛亮 | 三个臭裨将,顶个诸葛亮 | 民间俗语演变 |

| 不到黄河心不死 | 不到乌江心不死 | 源自项羽故事 |

看完是不是觉得自己语文白学了?别担心,这些变化其实都是语言自然发展的结果,说明我们的语言是活的,会呼吸的。

成语背后的文化密码

"不入虎穴,焉得虎子"这个成语之所以能流传千年,是因为它蕴含了中国人特有的智慧:

1. 冒险精神:鼓励人们为了目标勇于冒险

2. 因果关系:强调付出与收获的正比关系

3. 形象比喻:用老虎这种猛兽来比喻艰难险阻

我特别喜欢这种用具体形象表达抽象道理的说话方式,比干巴巴地说"要勇于面对困难"生动多了,对吧?

现代生活中的"虎穴"与"虎子"

把这个成语放到今天,我觉得特别有现实意义。比如:

1. 职场:不主动承担有挑战性的项目(不入虎穴),怎么能获得晋升机会(焉得虎子)?

2. 学习:不攻克那些难啃的专业书籍,怎么能成为领域专家?

3. 创业:不敢于尝试创新模式,怎么能开辟新市场?

当然,也不是说"虎穴"都值得入。我个人的经验是,要评估风险收益比,不能盲目冒险。你们觉得呢?

关于"虎子"的有趣冷知识

说到"虎子",其实在古代还有另一个意思——夜壶!没错,就是古人用的尿壶。因为形状像蹲着的老虎而得名。这反差萌也太大了,从威风凛凛的小老虎变成嗯,你们懂的。

所以下次用这个成语时,可千万要分清语境啊,不然说"我要去得虎子",别人可能会误会你是要去上厕所(手动狗头保命)。

成语的正确打开方式

后给大家分享几个使用这个成语的小贴士:

1. 适用场景:鼓励他人或自我激励时使用,不适合安慰失败者

2. 语气把握:可以轻松调侃,也可以严肃认真,看场合

3. 创新用法:比如朋友犹豫要不要表白,可以说"不入情场,焉得对象"

记住啊,语言是工具,用得恰当才能发挥大效果。

那些关于老虎的文化梗

既然说到老虎,不得不提中国文化中老虎的特殊地位。在十二生肖中,虎排第三,象征着勇气和力量。很多成语、俗语都和虎有关:

1. 虎头蛇尾:开头声势浩大,结尾不了了之

2. 骑虎难下:比喻事情进行到一半难以停止

3. 谈虎色变:一提到可怕的事就紧张

看来古人真的很喜欢用老虎来做比喻呢,可能是因为老虎确实是百兽之王,具威慑力吧。

我的"入虎穴"经历

分享一个我自己的小故事。去年公司有个特别难搞的项目,谁都不愿意接,后我硬着头皮上了。那段时间真是天天加班,压力山大,简直就像进了虎穴。但项目完成后,不仅获得了奖金,还得到了晋升机会——这就是我的"虎子"啊!

所以现在遇到困难时,我就会想起这个成语,给自己打气。你们有没有类似的"不入虎穴,焉得虎子"的经历呢?

1.--

看完这篇文章,你是不是对"焉得虎子"有了新的认识?你之前知道它的上一句是"不入虎穴"吗?或者你还知道哪些被大家普遍记错的经典名句?来聊聊你的发现吧!